史上能和王羲之

竞争书圣的书家是谁?

写啥样?

编者按 | 近一年多来,由于好友周祥林先生导演《书圣王羲之》,某也多参与其中,由是对书圣的相关资料更加关注,闲来无事,便着想“史上和王羲之竞争书圣的书家都是谁?写成什么样?”夜半翻书,读刘涛先生的《书法谈从》中一篇“王羲之何以成为权威”, 大有所获,由是转编成此贴,与大家分享。

在王羲之之前的是:

张芝,钟繇。

提名理由:

晋朝的书法家,秉承了汉魏士人高标自赏的作派,当道执政也罢,啸咏山林也罢,都知道恃仗自家门第来自尊,积了厚厚的门户意识和文人相轻的习气。但是,自尊和相轻,不过是活着的书法名家之间摆架子的态势。对于未草书树立典范的汉末张芝,为楷书、行书立法定制的曹魏钟繇,书家们都是众口一辞地推崇。奉古人为权威,固然是读书培养起来的意识,实际的功用,好像是为各自争做新权威开一扇方便之门,至少也能拿古人的书法做标准来衡量新权威的合法性。

王书时髦以后,王羲之评说古人的口气也大了起来,似乎不那么崇古了。给友人的信里,他说:“张芝学书,池水尽黑,使人耽之若是,未必后之也。”他还说过:“我书比钟繇,当抗行,比张芝草,犹当雁行。”(《晋书?王羲之传》)

张芝 | 东汉书法家。生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),字伯英。敦煌酒泉(今甘肃酒泉)人。张芝擅长草书,有草圣之称。

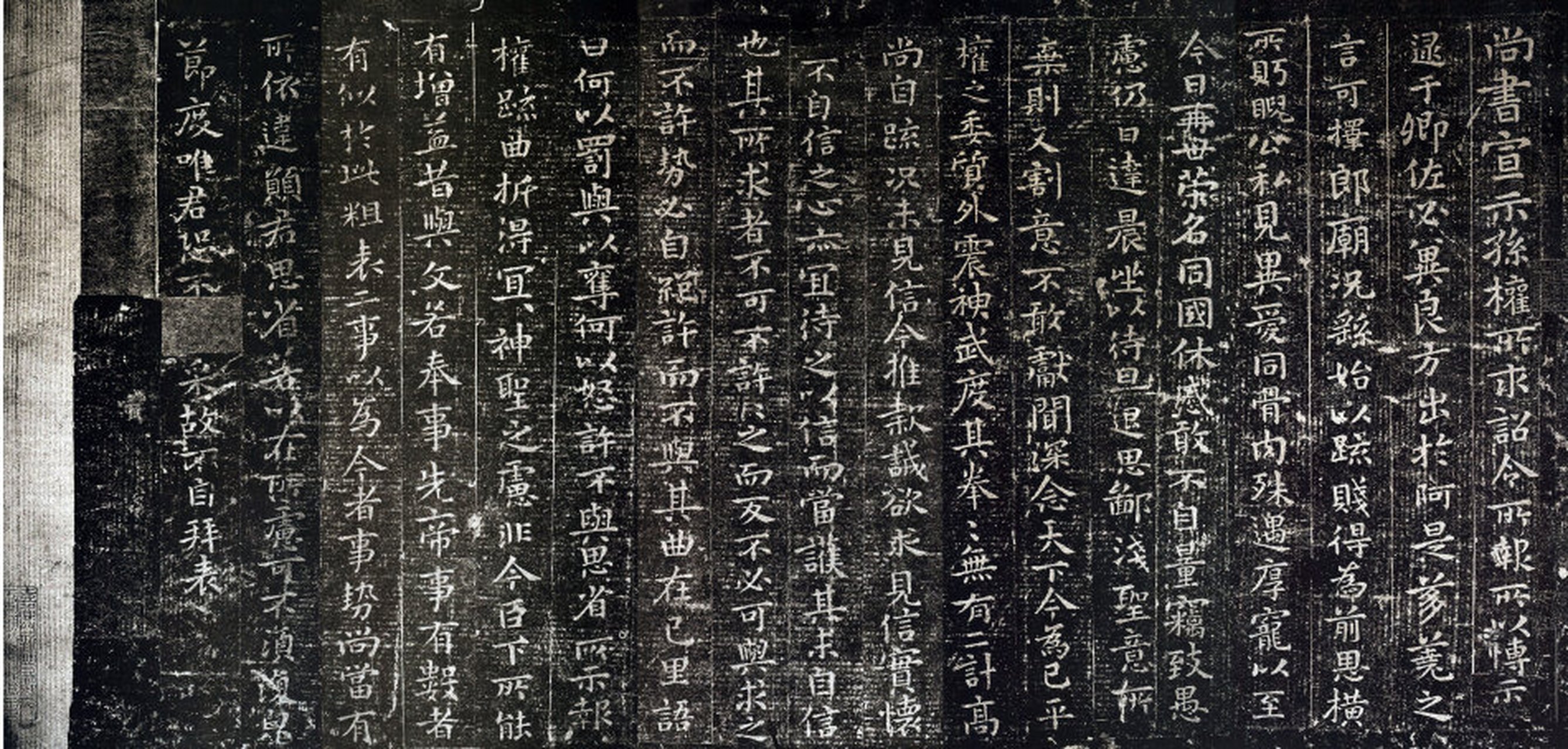

钟繇 | 151年-230年,字元常。颍川长社(今河南许昌长葛东)人。三国时期曹魏著名书法家、政治家。钟繇在书法方面颇有造诣,是楷书(小楷)的创始人,被后世尊为“楷书鼻祖”。钟繇对后世书法影响深远,王羲之等后世书法家都曾经潜心钻研学习钟繇书法。与东晋书法家王羲之并称为“钟王”。南朝庾肩吾将钟繇的书法列为“上品之上”,唐张怀瓘在《书断》中则评其书法为“神品”。

与王羲之同时代的是:

王廙,庾翼,郗愔。

提名理由:

东晋初年,书坛上的权威 是王廙,《晋书》说他“少能属文,多所通涉,工书画,善音乐、射御、博弈、杂伎。按古代“六艺”的标准衡量他的本领,几乎是“全能”。晋明帝为太子时,向他学过画;王羲之年轻时从他讨教书法。其中,有亲缘的关系在,王廙的母亲与晋元帝是姊妹, 他有是王羲之的叔父。王廙称名书坛的时间很短,东晋立国的第五年就故去了,因为附逆王敦的叛乱,招来不少的非议。

权威一死,想接班的大有人在,争来争去,最终要凭书艺定高下,结果王羲之管领风骚,却在王廙去世二十年之后。在群龙无首的二十年间,王羲之最初处于劣势,书法“不胜庾翼、郗愔”,《晋书?王羲之传》有明确的记载。

大概在公元344年,即晋康帝建元年间,王羲之的书名大盛,学王书的人,由少数演为多数,以致出现朝野争相效法王书的局面。这引起了镇守荆州的征西将军庾翼的不满,扬言要与王羲之比个高低。他在荆州写信给健康的家人说:“小儿辈乃贱家鸡,皆学逸少书,须吾还,当比之。”(庾和《论书表》)。然而时势比人强,虽然庾翼官位比王羲之高,却无法扭转学王书的风气。穆帝永和元年(345)以后,王羲之终于成为东晋书坛的第二代权威。这时,要王羲之争锋的庾翼已经病亡,郗愔已是王羲之的妻弟。

而实际上想和王羲之一比高下的庾翼,在生前就已经甘拜下风了。他在给王羲之的一封信中说:“吾昔有伯英(张芝)章草十纸,过江颠沛,遂乃亡失,常叹妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”

王廙 | 276年—322年11月4日,字世将。琅邪临沂(今山东临沂)人。东晋著名书法家、画家、文学家、音乐家,是王导、王敦的从弟、晋元帝司马睿的姨弟、“书圣”王羲之的叔父。王廙工于书画,擅长音乐、射御、博弈、杂伎,其书画被称为“江左第一”,晋明帝司马绍、王羲之等都曾随他学习书画。时人称“王廙飞白,右军之亚。

庾翼 |305年-345年8月16日,字稚恭。颍川鄢陵(今河南鄢陵)人。世称小庾、庾征西[1] 、庾小征西[2] 。东晋中期将领、外戚、书法家,庾亮之弟。庾翼工书法,《淳化阁帖》收录有《故吏帖》。《宣和书谱》称其“善草隶,与王羲之并驰争先。”有其草书《步征帖》、行书《盛事帖》。

郗愔| 313年-384年9月28日,字方回,高平金乡(今山东省金乡县)人,东晋太尉郗鉴长子,王羲之妻弟,在东晋官至平北将军、徐兖二州刺史。郗愔善书法,擅长草隶体。王僧虔《论书》称:“郗愔章草,亚于右军。”梁武帝《古今书人优劣评》评:“郗愔书得意甚熟,而取妙特难,疏散风气,一无雅素。”

王羲之之后的书家:

王献之。

提名理由:

东晋后期就有书家向王羲之的地位挑战,想取而代之。这位书家却是王羲之第七子王献之。

其实,争胜较能是东晋士人的集体性格。王羲之生前与古人争胜,功 成名就,身后也免不了成为争胜的目标。最有争胜资格和实力的书家,恐怕只有王献之。所谓“子敬草书,逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所成”(李嗣真《书品后》)。王献之也自信的很,认为自己的书法比起父亲,“故当胜”,只恨世人不知(《论书表》),在南朝宋、齐两代,形成了世人但知小王而不复知大王的局面。直到南朝梁时,这种局面徒然中止了,起作用者,是梁武帝,他以天子的身份告诉当时的书法家,王献之不如王羲之古质。最后到唐朝,太宗李世民又以天家自尊来推崇王羲之,并以天子的身份来为王羲之做传记,从此书圣王羲之才成书坛素王之尊。

王献之 | 344年-386年,字子敬,小名官奴,汉族,祖籍山东临沂,生于会稽山阴(今浙江绍兴),书圣王羲之第七子。东晋著名书法家、诗人、画家,晋简文帝司马昱之婿。官至中书令,为与族弟王珉区分,人称“大令”,与其父王羲之并称为“二王”。

王献之自幼聪明好学,在书法上专攻草书隶书,也擅长绘画。他自小跟随父亲练习书法,胸有大志,后期兼取张芝,自创新体。

标签: 钟繇